O filme trata do processo de globalização com base no pensamento do

geógrafo Milton Santos, que, por suas idéias e práticas, inspira o

debate sobre a sociedade brasileira e a construção de um novo mundo.

domingo, 18 de maio de 2014

Sergio Buarque de Holanda - Raízes do Brasil 1 e 2

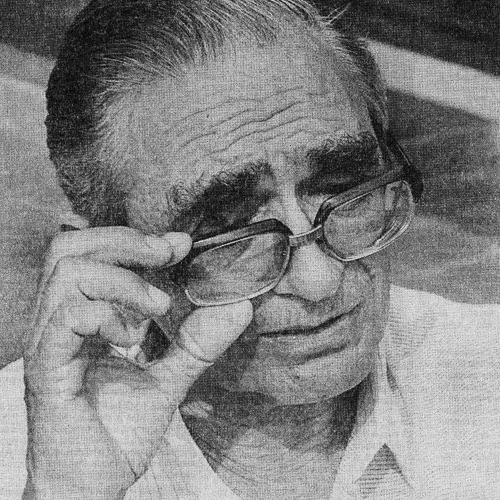

A vida e obra de Sérgio Buarque de Hollanda, um dos principais

intelectuais do Brasil no século XX e autor dos livros "Raízes do

Brasil" e "Visões do Paraíso". Dividido em duas partes, o filme mostra

desde o cotidiano de Sérgio, incluindo o modo como interagia com a

família e amigos, até um panorama cronológico de sua época, em que lidou

com o nazismo, os anos de Getúlio Vargas no poder e a ascensão do

movimento modernista no Brasil.

Josué de Castro, Cidadão do Mundo

Josué de Castro, Cidadão do Mundo

O filme retrata a vida e a obra do médico pernambucano Josué de Castro, intelectual engajado em um dos maiores e eternos problemas da humanidade: a fome. Autor de vários livros que discutem a fome como uma questão política, Josué representou o Brasil em vários órgãos internacionais, como a FAO, mas acabou sendo exilado pela ditadura militar.

O médico, geógrafo, sociólogo e político Josué de Castro, foi pioneiro no combate à fome no Brasil e no mundo. Há 40 anos, apresentou proposta de ações de incentivo à agricultura familiar e à criação dos restaurantes populares. Foi presidente do Fundo para a Agricultura e Alimentação da Organização das Nações Unidas (FAO/ONU) e indicado por duas vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Escreveu o livro Geografia da fome, publicado em mais de 25 línguas.

O filme retrata a vida e a obra do médico pernambucano Josué de Castro, intelectual engajado em um dos maiores e eternos problemas da humanidade: a fome. Autor de vários livros que discutem a fome como uma questão política, Josué representou o Brasil em vários órgãos internacionais, como a FAO, mas acabou sendo exilado pela ditadura militar.

O médico, geógrafo, sociólogo e político Josué de Castro, foi pioneiro no combate à fome no Brasil e no mundo. Há 40 anos, apresentou proposta de ações de incentivo à agricultura familiar e à criação dos restaurantes populares. Foi presidente do Fundo para a Agricultura e Alimentação da Organização das Nações Unidas (FAO/ONU) e indicado por duas vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Escreveu o livro Geografia da fome, publicado em mais de 25 línguas.

domingo, 11 de maio de 2014

FELA KUTI - A música é a arma

Fela Anikulapo Kuti é sinônimo de musica arrojada? Sim! Sinônimo de resistência material? Sim! Sinônimo de revolução intelectual? Sim! Sinônimo de anticolonialismo? Sim! Fela é síntese revolucionária!

Par assistir o documentário inteiro, basta clicar no playlist acima.

domingo, 4 de maio de 2014

“A ‘explosão da cidade’ e a trajectória do capitalismo” do seminário “Pensamento Crítico Contemporâneo e Cidade”.

Ao final do artigo veja o documentário : Atrás da Porta

Bruno Lamas

Imagens de Pawla Kuczynskiego

Nota prévia: o presente texto constitui a versão escrita de uma apresentação efectuada em Lisboa, a 3 de Outubro de 2013, na sessão “A ‘explosão da cidade’ e a trajectória do capitalismo” do seminário “Pensamento Crítico Contemporâneo e Cidade”, organizado pela Unipop e a revista Imprópria, no âmbito da Trienal de Arquitectura de Lisboa 2013.

“A produção capitalista procura constantemente superar essas barreiras que lhe são imanentes, mas só as supera por meios que lhe antepõem novamente essas barreiras e em escala mais poderosa. A verdadeira barreira da produção capitalista é o próprio capital (…)”.

Karl Marx, Livro III de “O Capital”

Há já alguns anos que se constata o facto histórico certamente assinalável de que o mundo é hoje um lugar predominantemente urbano, ou seja, que mais de metade da população mundial vive em cidades. Mas essa constatação recorrente parece vir sempre acompanhada por dois sentimentos contraditórios: por um lado, uma espécie de celebração do que parece considerar-se ser em si mesmo uma conquista civilizacional; mas, por outro lado, uma profunda sensação de assombro, porque na verdade não sabemos exactamente muito bem como chegámos aqui, porque não se prevê que a tendência geral refreie e porque os problemas usualmente associados à urbanização parecem não parar de aumentar.

É extremamente difícil estimar com exactidão para as épocas pré-modernas a quota-parte urbana da população mundial. O que sabemos é que, após oito mil anos de urbanização, a quota-parte urbana da população mundial no ano de 1800 era de apenas 2% e que desde aí progrediu rapidamente, chegando aos 30% em 1950, aos 47% em 2000 e, de acordo com as Nações Unidas, ultrapassou os 50% em 2008. O que aqui desde logo parece relativamente claro é que a força do crescimento urbano moderno não possui equivalente nas sociedades pré-modernas. Mas também não é difícil verificar que nas épocas pré-modernas a urbanização de uma cidade era bastante independente da urbanização (ou do declínio) de outra, enquanto que a sociedade moderna constituiu um sistema urbano verdadeiramente mundial, onde a urbanização de certas regiões não é autónoma do que acontece noutros pontos do mundo. Este sistema urbano mundial é na verdade pouco mais do que a expressão territorial do sistema mundial de trabalho abstracto que é o fundamento do capitalismo, algo que nenhuma estimativa estatística nos poderá revelar por si mesma. Por isso, a problemática da urbanização moderna também não é apenas a de uma questão quantitativa ou de mudança de ritmo do crescimento das cidades; é antes a da própria relação entre cidades e capitalismo.

Claro que o problema pode ser ultrapassado se simplesmente declararmos, como faz Fernand Braudel, que “no Ocidente, capitalismo e cidades, no fundo, foi a mesma coisa” (Braudel 1992: 453) ou que se falarmos em “dinheiro, o mesmo é dizer as cidades” (Braudel 1992: 450). Com isto, não só se afirma uma identidade entre cidade, capitalismo e dinheiro, como se afirma uma identidade trans-histórica de cada um dos fenómenos consigo mesmo. A cidade pré-moderna e moderna são a mesma coisa; o capitalismo nasceu no neolítico e o dinheiro sempre foi capital. Ou seja, está-se no bom caminho para não se perceber nada nem de cidade, nem de capitalismo, nem de dinheiro. Pouca coisa é tão conceptualmente desastrosa e ideologicamente consequente quanto a retroprojecção de categorias e fenómenos especificamente modernos (como o trabalho, o dinheiro, o capital, o mercado, etc.) em todas as sociedades do passado ou a sua hipostasiação como dados da “natureza humana”.

Ora, o facto de a cidade não ser um fenómeno especificamente moderno não significa que possamos assumir para ela uma mesma identidade trans-histórica em desenvolvimento desde o neolítico. Este entendimento ideológico positivista, que se limita a constatar a continuidade histórico-empírica do artefacto urbano e sua inércia material, nunca consegue ver nas cidades nada para além de um amontoado de pedras, tijolos e cimento. Contra este banal positivismo, não é por isso inteiramente inútil a distinção clássica da cidade como associação humana — civitas — e a cidade como lugar e artefacto físico — urbs. Impõe-se no entanto uma correcção fundamental à interpretação moderna tendencialmente politicista do conceito de civitas e que nele não vê outra coisa senão sucessivas formas políticas de associação humana, conscientemente escolhidas e sem quaisquer pressupostos. É que desse modo escamoteia-se o carácter inconsciente das próprias formas de integração e consciência social até hoje existentes e as correspondentes “matrizes apriorísticas” (Robert Kurz) autonomizadas de percepção e acção humana; aquilo que Marx tentou captar com o seu conceito de “fetichismo”. Esse momento fetichista estava aliás flagrantemente presente no significado original do conceito romano de civitas, que exaltava justamente o carácter transcendental e apriorístico de toda a estrutura social romana, enquanto vínculo social metafísico acima dos cidadãos, e que entre outras coisas se traduzia em celebrações religiosas específicas no acto sagrado de fundação das cidades, a maior parte das quais ainda hoje existentes. O que importa talvez assumir da distinção civitas/urbs é que se trata, no fundo, da diferença entre o processo (social) e o resultado (material) intrínsecos à urbanização, mas em que o primeiro está longe de ser verdadeiramente consciente para os próprios agentes e o segundo sobrevive historicamente às formas de integração social que lhe deram origem.

Mas de que modo é que isto nos pode ajudar a compreender a relação entre as cidades e o desenvolvimento histórico do capitalismo? Parece-me que devemos fazê-lo através de um aprofundamento de quatro problemas: em primeiro lugar, realizar uma diferenciação muito clara entre as cidades pré-capitalistas e capitalistas, tanto nas suas diferentes formas sociais fetichistas quanto nas respectivas formas urbanas; em segundo lugar, o processo histórico de constituição do capital, ou seja, o problema da “transição do feudalismo para o capitalismo” e o papel das cidades nesse processo; em terceiro lugar, a lógica e o funcionamento interno do capitalismo “que se move sobre sua própria base” (Marx 2011: 195), ou seja, a territorialização progressiva do capitalismo como “sociedade do trabalho” e “modo de produção baseado no valor” (Marx), sobretudo desde a segunda metade do século XIX, que se traduziu na “explosão urbana” do último século; e em quarto lugar, a expressão territorial da crise global no sistema urbano mundial. Claro que não posso aprofundar aqui todas estas questões; mas posso procurar balizar um pouco melhor as problemáticas e alongar-me um pouco mais naquelas onde a retroprojecção das categorias modernas é mais comum.

Um dos anacronismos recorrentes é o de procurar explicar a origem das cidades a partir do “mercado”. Desse modo claramente ideológico, Jericó (8000 a.C.) e Çatal Huyuk (7500 a.C.), ou pelo menos Ur (3800 a.C.) e Uruk (4000 a.C.), já se destacavam como importantes mercados ou até mesmo como importantes locais de “produção simples de mercadorias”. Com mais ou menos ênfase, esta ideia aparece em autores tão diferentes como Braudel ou Jane Jacobs. Claro que desse modo também já se fala aí da existência de trabalho, dinheiro, valor e capital. E por isso o marxismo tradicional também participou nesse ontologização das categorias modernas, procurando demonstrar empiricamente as teses de Engels sobre o “papel do trabalho na transformação do macaco em homem” e de que a “lei do valor” tem “validade económica geral” pelo menos desde há “cinco ou sete milénios” (Engels 1986: 328). Por tudo isso, foram sempre desvalorizadas e minoritárias as tentativas modernas de explicar a génese das primeiras cidades sem recorrer às categorias modernas de mercado, mercadoria, trabalho, etc., como aquelas de Rykwert (1988) ou Mumford (1998), que realçavam antes o carácter originalmente religioso das primeiras ocupações humanas, inclusivamente ao nível da própria forma urbana. No entanto, mesmo em textos fundadores do entendimento moderno da origem das cidades não deixam de aparecer pistas para compreensão do carácter fetichista específico das sociedades pré-modernas e sua matriz religiosa: o arqueólogo marxista Gordon Childe, por exemplo, no seu ensaio clássico “A Revolução Urbana”, constata que um dos dez critérios distintivos das primeiras cidades é que “cada produtor primário pagasse, a partir do pequeno excedente que ele conseguisse retirar do solo com o seu ainda muito limitado equipamento técnico, uma dízima ou imposto a uma deidade imaginária ou rei divino que assim concentrava o excedente. Sem esta concentração, devida à baixa produtividade da economia rural, nenhum capital efectivo teria estado disponível” (Childe 1950: 11-2). Apesar dos anacronismos evidentes de se falar em “economia”, “dízima”, “imposto” e “capital” já para o período neolítico, Childe não deixa de constatar que o destinatário dessa quota do excedente material é uma entidade transcendente ou um ser humano divinizado, o qual se revela um verdadeiro problema para o seu entendimento da história como “luta de classes”. Esta personificação de um princípio transcendente que caracteriza a forma religiosa e que atravessa toda a estrutura social das sociedades pré-modernas subsistiu, com mais ou menos intensidade, até à constituição do mundo moderno capitalista. Mas neste, o princípio social apriorístico não se encontra mais personificado em nenhum ser humano mas é antes objectivado nas mercadorias e no dinheiro (sobre isto ver Kurz, no prelo). E a história desta transformação não deixou de ficar também ela territorializada.

Apesar das inúmeras diferenças entre as cidades pré-modernas, há um elemento comum que, embora não seja absoluto, as distingue em conjunto profundamente das cidades modernas: as muralhas. Diversos historiadores chamaram já a atenção para este aspecto mas parece-me que as respectivas ilações estão longe de estarem suficientemente exploradas. A esmagadora maioria das cidades pré-modernas era muralhada; as excepções são raras e estão identificadas e justificadas, tanto pelas condições naturais da própria cidade ou da região onde se insere (ex.: Veneza, ou Inglaterra e Japão), como pela existência de uma teocracia estável ou de um poder militar de tal modo avassalador que tornavam as muralhas desnecessárias (ex. antigo Egipto, Esparta). Nesse sentido, para as sociedades pré-modernas era absolutamente impensável uma cidade não ser muralhada. Não é por isso mero acaso que as palavras que em inglês, alemão, holandês, russo e chinês designam hoje “cidade” designavam primitivamente “muralha” ou seus semelhantes (cerca, muro, baluarte, etc.). O entendimento usual é que as estruturas das muralhas medievais subsistiram até ao advento do mundo moderno e, a partir do século XIX, foram sendo sucessivamente demolidas para dar lugar às expansões urbanas modernas. Esta história é entretanto muito mais complicada e parece-me que nos pode ajudar a compreender um pouco melhor a chamada “acumulação original do capital”.

A propósito da chamada “transição do feudalismo para o capitalismo”, historicamente balizada pelos séculos XIV e XVI, duas polémicas são hoje consideradas clássicas para o entendimento do papel da cidade na constituição capitalista: o “Debate Dobb-Sweezey” (Dobb et al. 1978), desenvolvido na década de 1950 e que foi exclusivamente intramarxista; e o chamado “Debate Brenner” (Aston and Philpin 1995), desenrolado na segunda metade da década de 1970 e com um carácter teórico e disciplinar mais amplo. Ambos os debates, de modo mais ou menos explícito, tinham a cidade como pano de fundo da discussão, sem no entanto prestarem muita atenção às profundas transformações urbanas desse período. O que aí estava em causa, e mais uma vez de forma anacrónica, era a cidade como mercado e nada mais. Entretanto, uma questão diversas vezes colocada em ambos os debates mas nunca verdadeiramente aprofundada foi a da crescente necessidade dos senhores de novas fontes de receita para alimentar as guerras daquele período. E aqui se verá que a cidade foi muito mais do que pano de fundo.

Ora, antes de mais é preciso ter em mente que aquilo que em termos categoriais está em causa na transição do feudalismo para o capitalismo é o processo histórico de “transformação do dinheiro em capital” (Marx). É sabido que o dinheiro existia antes do capitalismo, mas de modo algum a sua função social pode ser considerada idêntica à que desempenha no capitalismo. Nas sociedades pré-modernas o dinheiro possui uma função religiosa ou de intermediação de relações de reciprocidade e obrigação pessoal (dádivas, contra-dádivas, oferendas, sacrifícios, etc.), também elas vincadamente religiosas, que de modo nenhum pode ser equiparada à lógica autonomizada de “riqueza abstracta” (Marx) e “encarnação de trabalho abstracto” (Marx) que é específica do capitalismo. Diversos historiadores e antropólogos, como Karl Polanyi (2001), Jacques Le Goff (2003) e Marcel Mauss (2001), forneceram pistas no sentido dessa diferenciação, mas sem que estas tenham sido estudadas de forma sistemática, como Robert Kurz (no prelo) procura fazer na sua obra recente “Dinheiro sem valor”. Por isso, também de modo algum se pode dizer que as sociedades pré-modernas possuíam uma “economia”; chamada de atenção que aliás há muito foi feita por Moses Finley (1980), no que respeita a antiguidade greco-romana, e por Polanyi de um modo mais abrangente com a sua tese da “desincrustação” da economia capitalista. A economia, como esfera autonomizada e desvinculada das relações sociais e caracterizada por um mercado impessoal e anónimo, é algo específico da sociedade capitalista. E o que aí está em causa é o dinheiro como pressuposto e finalidade da produção, como “deus das mercadorias” (Marx), valor que se valoriza a si mesmo, ou seja, capital.

O que investigações mais aprofundadas poderão mostrar como absolutamente decisivo para a “transformação do dinheiro em capital” são as exigências impostas por aquilo a que historiografia chama a “revolução militar”, quer dizer, os processos históricos estruturais associados à invenção das armas de fogo no século XIV e à formação das máquinas militares e estatais modernas que garantiram a supremacia da Europa do homem branco nos séculos seguintes (seguimos aqui Kurz, no prelo). Foi, por um lado, o canhão (inventado no século XV) e a formação e manutenção de exércitos de mercenários (que são também os primeiros verdadeiros assalariados) e, por outro, as brutais e correspondentes transformações arquitectónicas nas fortificações das cidades que, em conjunto, se tornaram um verdadeiro monstro insaciável de recursos que promoveu a brutal monetarização de toda a reprodução social e a constituição do capital.

Do lado da artilharia temos uma primeira corrida ao armamento, pautada pela procura crescente de metais, o desenvolvimento das indústrias mineira e siderúrgica e o aparecimento de uma proto-indústria das armas de fogo. Do lado das fortificações urbanas temos transformações igualmente marcantes: as velhas muralhas medievais deixaram de cumprir a sua função face ao canhão; foram erguidas novas muralhas mais baixas mas substancialmente mais largas e aumentado o espaço de manobra interno para permitir a deslocação dos canhões de defesa da cidade; no final, o espaço exigido para a nova muralha era quase sempre superior à área da própria cidade (Mumford 1998: 390; Kostof 1992: 31). Essas novas fortificações, com a conhecida configuração em estrela (a chamada trace italienne) e cujo exemplo mais conhecido é porventura a cidade italiana de Palmanova, eram extremamente difíceis de erguer e ainda mais de alterar. Exigiam uma mobilização de recursos em tudo equivalente à da proto-indústria do armamento, e em conjunto com ela provocaram por toda a Europa a monetarização generalizada de todos os impostos e o correspondente “esmiframento” da população com o fim de alimentar a ascendente máquina estatal militar desvinculada da reprodução social. Não é à toa que Marx constata: “No tempo do advento da monarquia absoluta, com a transformação de todos os impostos em impostos em dinheiro, o dinheiro aparece de facto como o Moloch ao qual é sacrificada a riqueza real” (Marx 2011: 145-6). No caso das muralhas, o seu papel até era duplo: por um lado, serviam de defesa da artilharia pesada; por outro, cumpriam igualmente um papel enquanto barreira alfandegária sorvedoura de dinheiro. Foi assim mesmo, de cima para baixo e de forma sangrenta, que o dinheiro tomou conta de toda a produção e reprodução social e foi através desse processo violentíssimo que as cidades-capitais e aquilo a que nós modernos chamamos “estado” e “economia” vieram ao mundo. Com eles veio também “o trabalho livre e a troca desse trabalho livre por dinheiro a fim de reproduzir e valorizar o dinheiro” (Marx 2011: 388).

Mas como Marx (2011: 432) também afirmou: “É da natureza do capital mover-se para além de todas as barreiras espaciais”. Nesse sentido, as novas muralhas não tardaram por isso a revelar-se elas próprias um obstáculo à plena constituição do capitalismo. Por um lado, a formação do estado moderno havia tornado supérflua a sua função defensiva; por outro lado, a dissolução dos vínculos pessoais associados à propriedade fundiária feudal pela transformação do solo em mercadoria tinha promovido um significado completamente monetarizado de todo aquele amplo espaço ocupado pelas muralhas em centenas de cidades europeias. O sinal destas mudanças foi dado em Paris. A tomada da Bastilha, que marca “oficialmente” o princípio da Revolução Francesa, foi precedida em dois dias por um acontecimento porventura mais significativo: uma revolta popular generalizada contra a muralha exclusivamente alfandegária erguida por Luis XVI, (chamada de Ferme Générale) desenhada pelo arquitecto Claude-Nicholas Ledoux, e que culminou no saque e incêndio de vários dos seus postos alfandegários.

Até agora limitámo-nos geograficamente ao que se passa fora e no limite das cidades. Mas o processo de constituição do capital foi promovido paralelamente também pelo que se dava dentro das cidades. Considerando que o valor é uma forma de “riqueza abstracta” baseada no “dispêndio de força de trabalho humana sem atender à forma do seu dispêndio” (Marx), cuja magnitude é medida em tempo, é evidente que a temporalidade é uma componente fundamental da constituição do capitalismo. A partir de pistas dadas por historiadores medievalistas, o historiador americano Moishe Postone abriu caminho para uma promissora interpretação crítica da temporalidade moderna. Depois do seu crescimento demográfico nos séculos XII e XIII, as cidades medievais começaram a desenvolver uma maior necessidade de regulação do tempo social. Alguns autores defendem que foram as necessidades materiais da densidade e complexidade da vida urbana que levaram ao desenvolvimento das horas constantes; Postone defende, no entanto, e a nosso ver acertadamente, que o surgimento da forma temporal abstracta característica da sociedade moderna não pode ser compreendida adequadamente apenas em termos da natureza da vida urbana per se. Afinal de contas já existiam grandes cidades noutras partes do mundo muito antes do desenvolvimento das horas constantes nas cidades medievais do ocidente; e para além disso, até ao século XIV, o dia de trabalho na Europa medieval continuava a ser medido de forma natural pelo tradicional sol-a-sol, instituído pelo ‘tempo da igreja’ (horae canonicae). Neste sentido, a razão para o surgimento das horas constantes deve ser baseada numa forma sócio-cultural particular e não num factor material geral como a concentração urbana ou o avanço tecnológico.

Para Postone, os sinos de trabalho eram uma expressão de uma nova forma social que tinha começado a aparecer no fim da Idade Média, particularmente nas cidades que se tinham especializado na produção de tecido, como as da Flandres. Numa primeira fase, o trabalho era pago ao dia pelos próprios mercadores de tecido; isto significou que durante a crise económica dos fins do século XIII que afectou profundamente a tecelagem, os trabalhadores deste ramo ficaram profundamente vulneráveis a situações de pobreza, passando eles próprios a exigir o prolongamento do dia de trabalho, para além do dia tradicional de sol-a-sol, de forma a aumentar os seus salários — não podemos esquecer que a riqueza ainda era medida pela produção absoluta de tecido. De acordo com Le Goff, foi justamente nesta fase, e como forma de controlo pelos mercadores da ‘real’ dimensão do dia de trabalho, que se multiplicaram os sinos municipais de trabalho pelas diversas cidades medievais europeias, pondo fim ao domínio histórico do tempo da igreja. Não foi preciso muito tempo para que os sinos dessem lugar aos relógios mecânicos, ainda de horas variáveis. Durante a segunda metade do século XIV espalharam-se por todo o mundo urbano europeu diversas torres municipais com relógios de um só ponteiro, que passaram lentamente a reger toda a vida quotidiana urbana. No final desse século a temporalidade abstracta e homogénea das vinte e quatro horas já servia como ordenador temporal de diversos trabalhos concretos nos principais centros urbanos europeus, e com isso a própria cidade do fim da Idade Média ganhava um novo significado. Como constatou o medievalista Aron Guretvich: “Dissemos que a cidade se tinha apropriado do seu próprio tempo e isto é verdadeiro, no sentido em que o tempo escapou ao comando da Igreja. Mas, em contrapartida, foi também precisamente na cidade que o homem deixou de ser dono do tempo. Tendo, com efeito, recebido a possibilidade de se escoar sem ter em conta os indivíduos e os acontecimentos, o tempo impôs a sua própria tirania, à qual os homens tiveram de submeter-se. O tempo subjugou-os ao seu ritmo, forçou-os a agir mais depressa, a despachar-se, a não deixar escapar um instante” (Gurevitch 1990: 174-8). Esta “tirania do tempo” é no fundo a tirania da “valorização do valor” (Marx) como forma social fetichista emergente, intermediada pela paralela coerção estatal e a máquina militar desvinculada. Esta interpretação também poderá dar um novo significado à constatação de Le Goff de que “o século do relógio é também o do canhão” (Le Goff 1980: 70-1).

Mas antes de se generalizar por toda a vida social, como nos diz Kurz, “o tempo começou por se tornar abstracto, independente e absoluto apenas num espaço social determinado, que é precisamente o espaço funcional da economia empresarial desvinculado” (Kurz 2004). No âmbito do processo histórico de valorização do valor emerge assim uma dissociação social, temporal e espacial das actividades produtivas em relação a todas as outras actividades e momentos da reprodução social quotidiana, que passam daí em diante a ser encaradas como um entrave à ‘produtividade’, uma noção que começava então a surgir. Não se trata por isso da definição de um mero espaço de produção de bens materiais; trata-se antes de um espaço de valorização do trabalho abstracto e de “riqueza abstracta”. A relevância histórico-social desta desvinculação é mais evidente na separação trabalho-residência, mas na verdade não se trata propriamente de uma separação; é que não estamos perante o simples separar de duas coisas que estavam juntas mas antes da constituição de ambas em separado. A vida quotidiana pré-moderna é um todo social integrado, no qual não existe nem trabalho nem propriamente residência; apenas o capitalismo constituiu tais esferas desvinculadas que se pressupõem reciprocamente, ao mesmo tempo que a cada uma foi atribuída uma conotação sexual específica: os homens para os espaços de trabalho e de valorização da “riqueza abstracta” e as mulheres para os espaços domésticos e do consumo material-sensível das mercadorias.

Aquilo que progressivamente se generalizou e consolidou, sobretudo a partir do meio do século XIX, foi uma definição de cidade como espaço de concentração e valorização do trabalho abstracto. Desse modo assiste-se a uma generalização da separação social e espacial das práticas humanas, que se expande das fábricas para o espaço urbano, e cujo primeiro exemplo é porventura as obras de Hausmann em Paris. Aqui começamos já a falar do capitalismo como totalidade social constituída, como “sociedade do trabalho”, ou como Marx falava, do funcionamento do capitalismo “sobre a sua própria base”.

Ora, a forma temporal da medida da “riqueza abstracta” implica uma relação contraditória e dinâmica entre valor e trabalho abstracto, entre riqueza abstracta e produtividade material. Mediada pela concorrência, esta contradição inerente à “valorização do valor” implica uma trajectória histórica e geográfica muito particular: uma produtividade material crescente em unidades temporais cada vez mais pequenas e uma correspondente necessidade de expansão do mercado. Ou seja: a “valorização do valor” é um processo social dinâmico e objectivo de crescente intensidade temporal (produtividade) e progressiva expansividade geográfica (mercado mundial). Este processo imprime na modernidade uma dinâmica interna, objectiva e inconsciente, completamente desconhecida nas sociedades pré-modernas. Enquanto nestas o princípio social metafísico mantinha-se transcendente e funcionava como matriz religiosa personificada de referência e estabilização social, a metafísica social da “valorização do valor” é um processo sistemático e contraditório de objectivação em mercadorias, tornando-se assim imanente ao mundo e imprimindo-lhe uma dinâmica histórica de brutal transformação social cega, na qual se inclui evidentemente a urbanização moderna e o actual sistema urbano mundial.

Evidentemente que na base de tudo isto está a contradição basilar insanável da relação de capital: por um lado, ele precisa de absorver trabalho abstracto na maior quantidade possível; por outro lado, a concorrência cria um aumento de produtividade através da qual a força de trabalho se torna supérflua e é substituída por capital objectivado na forma de maquinaria. Esta contradição tem um conhecido mecanismo de compensação que, dito de forma simplificada, se expressa na capacidade do sistema, em cada aumento de produtividade, absorver maiores quantidades absolutas de força de trabalho do que aquelas que foram eliminadas através da racionalização ou introdução de maquinaria. O exemplo disso foi o fordismo: ao mesmo tempo que a linha de montagem reduzia o tempo de trabalho para cada mercadoria, permitia também a absorção de maiores quantidades absolutas de força de trabalho. O resultado foi uma “sociedade do trabalho” a todo o vapor, o arranque da urbanização mundial generalizada e o progressivo embaratecimento generalizado de mercadorias inicialmente vendidas como bens de luxo (automóvel, frigoríficos, máquinas de lavar, etc.). Datam deste período as teses do urbanismo funcionalista dos CIAM, onde é evidente a metafísica do trabalho e a temporalidade abstracta da valorização do valor, sobretudo em Le Corbusier, para quem “a cidade é um instrumento de trabalho” (Corbusier 1992: vii) e que o planeamento urbano deve “ajudar no nascimento da alegria do trabalho” (Corbusier 1995: 68); que defende que “a lei das vinte e quatro horas será a medida de qualquer empreendimento urbanístico” (1995: 10) e que “a cidade que dispõe de velocidade dispõe do sucesso” (1992: 180).

Obviamente que o mecanismo de compensação interno da trajectória do capitalismo só pode ser eficaz enquanto a velocidade de inovação dos produtos é superior à velocidade de inovação no processo produtivo. Mas no contexto da 3ª Revolução Industrial da micro-electrónica, a relação inverte-se e pela primeira vez a racionalização e cientifização das forças produtivas torna supérflua mais força de trabalho do que aquela que consegue absorver. E aqui não se trata apenas de indivíduos mas de regiões, países e continentes inteiros. O trabalho abstracto, que até aqui tinha funcionado como forma fetichista de integração social, revela aquilo que nunca deixou de ser: uma violentíssima forma de exclusão social. Há muito que isto é evidente na urbanização do continente africano que, incapaz de concorrer no mercado global, apresenta fenómenos de uma miserável hiper-urbanização sem a correspondente criação de emprego, ao contrário do que se verificou na história da urbanização europeia. Mas também há muito que os fenómenos de desemprego estrutural massificado atingem as megalópoles dos países do centro do sistema mundial de trabalho abstracto. E se a isto juntarmos a urbanização financiada a capital fictício e o custo crescente de manutenção de uma infraestrutura social urbana improdutiva do ponto de vista do capital, ela própria garantida através de dívida pública, parece de facto haver motivos para assombro no sistema urbano capitalista mundial. Depois da “explosão urbana” dos últimos dois séculos, existem agora sérios riscos de muitas cidades se tornarem verdadeiros “barris de pólvora”.

Bibliografia

Aston, T. H., and C.H.E. Philpin, eds. ([1985] 1995), The Brenner Debate. Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Braudel, Fernand ([1979] 1992), Civilização Material, Economia e Capitalismo. Séculos XV-XVIII. Tomo 1. As estruturas do quotidiano. Lisboa: Editorial Teorema.

Childe, V. Gordon (1950), “The Urban Revolution”, The Town Planning Review 21 (1):3-17.

Corbusier, Le ([1924] 1992), Urbanismo. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora.

——— (1995), Maneira de Pensar o Urbanismo. Mem-Martins: Publicações Europa-América.

Dobb, Maurice, Paul M. Sweezy, H.K. Takahashi, Rodney Hilton, and Christopher Hill ([1970] 1978), Do Feudalismo ao Capitalismo. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

Engels, F. (1986), “Suplemento ao Livro III de “O Capital””, in O Capital. Crítica da Economia Política. Livro Terceiro. O processo global da produção capitalista. Tomo 2., São Paulo: Editora Nova Cultural.

Finley, Moses I. ([1973] 1980), A economia antiga. Porto: Edições Afrontamento.

Gurevitch, Aron ([1972] 1990), As Categorias da Cultura Medieval. Lisboa: Caminho.

Kostof, Spiro (1992), The City Assembled. The elements of urban form through history. London: Thames and Hudson.

Kurz, Robert (2004), A Substância do Capital. O trabalho como metafísica real social e o limite interno absoluto da valorização. Primeira Parte: A qualidade histórico-social negativa da abstracção “trabalho”. 2004 [Acedido a 10 de Outubro de 2005. Disponível em http://obeco.planetaclix.pt/rkurz203.htm.

——— (no prelo), Dinheiro sem valor. Linhas gerais para uma transformação da crítica da economia política. Lisboa: Antígona.

Le Goff, Jacques ([1977] 1980), Para um novo conceito de Idade Média. Tempo, trabalho e cultura no Ocidente. Lisboa: Editorial Estampa.

——— (2003), Em Busca da Idade Média. Lisboa: Editorial Teorema.

Marx, Karl (2011), Grundrisse. Manuscritos económicos de 1857-1858. Esboços da crítica da economia política. São Paulo: Boitempo Editorial e Editora UFRJ.

Mauss, Marcel ([1950] 2001), Ensaio sobre a dádiva. Lisboa: Edições 70.

Mumford, Lewis ([1961] 1998), A Cidade na História: suas origens, transformações e perspectivas. 4ª ed. São Paulo: Livraria Martins Fontes.

Polanyi, Karl ([1944] 2001), The Great Transformation. The political and economic origins of our time. Boston: Beacon Press.

Rikwert, Joseph ([1963] 1988), The Idea of a Town: The Anthropology of Urban Form in Rome, Italy, and The Ancient World: MIT Press.

http://obeco.planetaclix.pt/

http://www.exit-online.org/

Bruno Lamas

Imagens de Pawla Kuczynskiego

Nota prévia: o presente texto constitui a versão escrita de uma apresentação efectuada em Lisboa, a 3 de Outubro de 2013, na sessão “A ‘explosão da cidade’ e a trajectória do capitalismo” do seminário “Pensamento Crítico Contemporâneo e Cidade”, organizado pela Unipop e a revista Imprópria, no âmbito da Trienal de Arquitectura de Lisboa 2013.

“A produção capitalista procura constantemente superar essas barreiras que lhe são imanentes, mas só as supera por meios que lhe antepõem novamente essas barreiras e em escala mais poderosa. A verdadeira barreira da produção capitalista é o próprio capital (…)”.

Karl Marx, Livro III de “O Capital”

Há já alguns anos que se constata o facto histórico certamente assinalável de que o mundo é hoje um lugar predominantemente urbano, ou seja, que mais de metade da população mundial vive em cidades. Mas essa constatação recorrente parece vir sempre acompanhada por dois sentimentos contraditórios: por um lado, uma espécie de celebração do que parece considerar-se ser em si mesmo uma conquista civilizacional; mas, por outro lado, uma profunda sensação de assombro, porque na verdade não sabemos exactamente muito bem como chegámos aqui, porque não se prevê que a tendência geral refreie e porque os problemas usualmente associados à urbanização parecem não parar de aumentar.

É extremamente difícil estimar com exactidão para as épocas pré-modernas a quota-parte urbana da população mundial. O que sabemos é que, após oito mil anos de urbanização, a quota-parte urbana da população mundial no ano de 1800 era de apenas 2% e que desde aí progrediu rapidamente, chegando aos 30% em 1950, aos 47% em 2000 e, de acordo com as Nações Unidas, ultrapassou os 50% em 2008. O que aqui desde logo parece relativamente claro é que a força do crescimento urbano moderno não possui equivalente nas sociedades pré-modernas. Mas também não é difícil verificar que nas épocas pré-modernas a urbanização de uma cidade era bastante independente da urbanização (ou do declínio) de outra, enquanto que a sociedade moderna constituiu um sistema urbano verdadeiramente mundial, onde a urbanização de certas regiões não é autónoma do que acontece noutros pontos do mundo. Este sistema urbano mundial é na verdade pouco mais do que a expressão territorial do sistema mundial de trabalho abstracto que é o fundamento do capitalismo, algo que nenhuma estimativa estatística nos poderá revelar por si mesma. Por isso, a problemática da urbanização moderna também não é apenas a de uma questão quantitativa ou de mudança de ritmo do crescimento das cidades; é antes a da própria relação entre cidades e capitalismo.

Claro que o problema pode ser ultrapassado se simplesmente declararmos, como faz Fernand Braudel, que “no Ocidente, capitalismo e cidades, no fundo, foi a mesma coisa” (Braudel 1992: 453) ou que se falarmos em “dinheiro, o mesmo é dizer as cidades” (Braudel 1992: 450). Com isto, não só se afirma uma identidade entre cidade, capitalismo e dinheiro, como se afirma uma identidade trans-histórica de cada um dos fenómenos consigo mesmo. A cidade pré-moderna e moderna são a mesma coisa; o capitalismo nasceu no neolítico e o dinheiro sempre foi capital. Ou seja, está-se no bom caminho para não se perceber nada nem de cidade, nem de capitalismo, nem de dinheiro. Pouca coisa é tão conceptualmente desastrosa e ideologicamente consequente quanto a retroprojecção de categorias e fenómenos especificamente modernos (como o trabalho, o dinheiro, o capital, o mercado, etc.) em todas as sociedades do passado ou a sua hipostasiação como dados da “natureza humana”.

Ora, o facto de a cidade não ser um fenómeno especificamente moderno não significa que possamos assumir para ela uma mesma identidade trans-histórica em desenvolvimento desde o neolítico. Este entendimento ideológico positivista, que se limita a constatar a continuidade histórico-empírica do artefacto urbano e sua inércia material, nunca consegue ver nas cidades nada para além de um amontoado de pedras, tijolos e cimento. Contra este banal positivismo, não é por isso inteiramente inútil a distinção clássica da cidade como associação humana — civitas — e a cidade como lugar e artefacto físico — urbs. Impõe-se no entanto uma correcção fundamental à interpretação moderna tendencialmente politicista do conceito de civitas e que nele não vê outra coisa senão sucessivas formas políticas de associação humana, conscientemente escolhidas e sem quaisquer pressupostos. É que desse modo escamoteia-se o carácter inconsciente das próprias formas de integração e consciência social até hoje existentes e as correspondentes “matrizes apriorísticas” (Robert Kurz) autonomizadas de percepção e acção humana; aquilo que Marx tentou captar com o seu conceito de “fetichismo”. Esse momento fetichista estava aliás flagrantemente presente no significado original do conceito romano de civitas, que exaltava justamente o carácter transcendental e apriorístico de toda a estrutura social romana, enquanto vínculo social metafísico acima dos cidadãos, e que entre outras coisas se traduzia em celebrações religiosas específicas no acto sagrado de fundação das cidades, a maior parte das quais ainda hoje existentes. O que importa talvez assumir da distinção civitas/urbs é que se trata, no fundo, da diferença entre o processo (social) e o resultado (material) intrínsecos à urbanização, mas em que o primeiro está longe de ser verdadeiramente consciente para os próprios agentes e o segundo sobrevive historicamente às formas de integração social que lhe deram origem.

Mas de que modo é que isto nos pode ajudar a compreender a relação entre as cidades e o desenvolvimento histórico do capitalismo? Parece-me que devemos fazê-lo através de um aprofundamento de quatro problemas: em primeiro lugar, realizar uma diferenciação muito clara entre as cidades pré-capitalistas e capitalistas, tanto nas suas diferentes formas sociais fetichistas quanto nas respectivas formas urbanas; em segundo lugar, o processo histórico de constituição do capital, ou seja, o problema da “transição do feudalismo para o capitalismo” e o papel das cidades nesse processo; em terceiro lugar, a lógica e o funcionamento interno do capitalismo “que se move sobre sua própria base” (Marx 2011: 195), ou seja, a territorialização progressiva do capitalismo como “sociedade do trabalho” e “modo de produção baseado no valor” (Marx), sobretudo desde a segunda metade do século XIX, que se traduziu na “explosão urbana” do último século; e em quarto lugar, a expressão territorial da crise global no sistema urbano mundial. Claro que não posso aprofundar aqui todas estas questões; mas posso procurar balizar um pouco melhor as problemáticas e alongar-me um pouco mais naquelas onde a retroprojecção das categorias modernas é mais comum.

Um dos anacronismos recorrentes é o de procurar explicar a origem das cidades a partir do “mercado”. Desse modo claramente ideológico, Jericó (8000 a.C.) e Çatal Huyuk (7500 a.C.), ou pelo menos Ur (3800 a.C.) e Uruk (4000 a.C.), já se destacavam como importantes mercados ou até mesmo como importantes locais de “produção simples de mercadorias”. Com mais ou menos ênfase, esta ideia aparece em autores tão diferentes como Braudel ou Jane Jacobs. Claro que desse modo também já se fala aí da existência de trabalho, dinheiro, valor e capital. E por isso o marxismo tradicional também participou nesse ontologização das categorias modernas, procurando demonstrar empiricamente as teses de Engels sobre o “papel do trabalho na transformação do macaco em homem” e de que a “lei do valor” tem “validade económica geral” pelo menos desde há “cinco ou sete milénios” (Engels 1986: 328). Por tudo isso, foram sempre desvalorizadas e minoritárias as tentativas modernas de explicar a génese das primeiras cidades sem recorrer às categorias modernas de mercado, mercadoria, trabalho, etc., como aquelas de Rykwert (1988) ou Mumford (1998), que realçavam antes o carácter originalmente religioso das primeiras ocupações humanas, inclusivamente ao nível da própria forma urbana. No entanto, mesmo em textos fundadores do entendimento moderno da origem das cidades não deixam de aparecer pistas para compreensão do carácter fetichista específico das sociedades pré-modernas e sua matriz religiosa: o arqueólogo marxista Gordon Childe, por exemplo, no seu ensaio clássico “A Revolução Urbana”, constata que um dos dez critérios distintivos das primeiras cidades é que “cada produtor primário pagasse, a partir do pequeno excedente que ele conseguisse retirar do solo com o seu ainda muito limitado equipamento técnico, uma dízima ou imposto a uma deidade imaginária ou rei divino que assim concentrava o excedente. Sem esta concentração, devida à baixa produtividade da economia rural, nenhum capital efectivo teria estado disponível” (Childe 1950: 11-2). Apesar dos anacronismos evidentes de se falar em “economia”, “dízima”, “imposto” e “capital” já para o período neolítico, Childe não deixa de constatar que o destinatário dessa quota do excedente material é uma entidade transcendente ou um ser humano divinizado, o qual se revela um verdadeiro problema para o seu entendimento da história como “luta de classes”. Esta personificação de um princípio transcendente que caracteriza a forma religiosa e que atravessa toda a estrutura social das sociedades pré-modernas subsistiu, com mais ou menos intensidade, até à constituição do mundo moderno capitalista. Mas neste, o princípio social apriorístico não se encontra mais personificado em nenhum ser humano mas é antes objectivado nas mercadorias e no dinheiro (sobre isto ver Kurz, no prelo). E a história desta transformação não deixou de ficar também ela territorializada.

Apesar das inúmeras diferenças entre as cidades pré-modernas, há um elemento comum que, embora não seja absoluto, as distingue em conjunto profundamente das cidades modernas: as muralhas. Diversos historiadores chamaram já a atenção para este aspecto mas parece-me que as respectivas ilações estão longe de estarem suficientemente exploradas. A esmagadora maioria das cidades pré-modernas era muralhada; as excepções são raras e estão identificadas e justificadas, tanto pelas condições naturais da própria cidade ou da região onde se insere (ex.: Veneza, ou Inglaterra e Japão), como pela existência de uma teocracia estável ou de um poder militar de tal modo avassalador que tornavam as muralhas desnecessárias (ex. antigo Egipto, Esparta). Nesse sentido, para as sociedades pré-modernas era absolutamente impensável uma cidade não ser muralhada. Não é por isso mero acaso que as palavras que em inglês, alemão, holandês, russo e chinês designam hoje “cidade” designavam primitivamente “muralha” ou seus semelhantes (cerca, muro, baluarte, etc.). O entendimento usual é que as estruturas das muralhas medievais subsistiram até ao advento do mundo moderno e, a partir do século XIX, foram sendo sucessivamente demolidas para dar lugar às expansões urbanas modernas. Esta história é entretanto muito mais complicada e parece-me que nos pode ajudar a compreender um pouco melhor a chamada “acumulação original do capital”.

A propósito da chamada “transição do feudalismo para o capitalismo”, historicamente balizada pelos séculos XIV e XVI, duas polémicas são hoje consideradas clássicas para o entendimento do papel da cidade na constituição capitalista: o “Debate Dobb-Sweezey” (Dobb et al. 1978), desenvolvido na década de 1950 e que foi exclusivamente intramarxista; e o chamado “Debate Brenner” (Aston and Philpin 1995), desenrolado na segunda metade da década de 1970 e com um carácter teórico e disciplinar mais amplo. Ambos os debates, de modo mais ou menos explícito, tinham a cidade como pano de fundo da discussão, sem no entanto prestarem muita atenção às profundas transformações urbanas desse período. O que aí estava em causa, e mais uma vez de forma anacrónica, era a cidade como mercado e nada mais. Entretanto, uma questão diversas vezes colocada em ambos os debates mas nunca verdadeiramente aprofundada foi a da crescente necessidade dos senhores de novas fontes de receita para alimentar as guerras daquele período. E aqui se verá que a cidade foi muito mais do que pano de fundo.

Ora, antes de mais é preciso ter em mente que aquilo que em termos categoriais está em causa na transição do feudalismo para o capitalismo é o processo histórico de “transformação do dinheiro em capital” (Marx). É sabido que o dinheiro existia antes do capitalismo, mas de modo algum a sua função social pode ser considerada idêntica à que desempenha no capitalismo. Nas sociedades pré-modernas o dinheiro possui uma função religiosa ou de intermediação de relações de reciprocidade e obrigação pessoal (dádivas, contra-dádivas, oferendas, sacrifícios, etc.), também elas vincadamente religiosas, que de modo nenhum pode ser equiparada à lógica autonomizada de “riqueza abstracta” (Marx) e “encarnação de trabalho abstracto” (Marx) que é específica do capitalismo. Diversos historiadores e antropólogos, como Karl Polanyi (2001), Jacques Le Goff (2003) e Marcel Mauss (2001), forneceram pistas no sentido dessa diferenciação, mas sem que estas tenham sido estudadas de forma sistemática, como Robert Kurz (no prelo) procura fazer na sua obra recente “Dinheiro sem valor”. Por isso, também de modo algum se pode dizer que as sociedades pré-modernas possuíam uma “economia”; chamada de atenção que aliás há muito foi feita por Moses Finley (1980), no que respeita a antiguidade greco-romana, e por Polanyi de um modo mais abrangente com a sua tese da “desincrustação” da economia capitalista. A economia, como esfera autonomizada e desvinculada das relações sociais e caracterizada por um mercado impessoal e anónimo, é algo específico da sociedade capitalista. E o que aí está em causa é o dinheiro como pressuposto e finalidade da produção, como “deus das mercadorias” (Marx), valor que se valoriza a si mesmo, ou seja, capital.

O que investigações mais aprofundadas poderão mostrar como absolutamente decisivo para a “transformação do dinheiro em capital” são as exigências impostas por aquilo a que historiografia chama a “revolução militar”, quer dizer, os processos históricos estruturais associados à invenção das armas de fogo no século XIV e à formação das máquinas militares e estatais modernas que garantiram a supremacia da Europa do homem branco nos séculos seguintes (seguimos aqui Kurz, no prelo). Foi, por um lado, o canhão (inventado no século XV) e a formação e manutenção de exércitos de mercenários (que são também os primeiros verdadeiros assalariados) e, por outro, as brutais e correspondentes transformações arquitectónicas nas fortificações das cidades que, em conjunto, se tornaram um verdadeiro monstro insaciável de recursos que promoveu a brutal monetarização de toda a reprodução social e a constituição do capital.

Do lado da artilharia temos uma primeira corrida ao armamento, pautada pela procura crescente de metais, o desenvolvimento das indústrias mineira e siderúrgica e o aparecimento de uma proto-indústria das armas de fogo. Do lado das fortificações urbanas temos transformações igualmente marcantes: as velhas muralhas medievais deixaram de cumprir a sua função face ao canhão; foram erguidas novas muralhas mais baixas mas substancialmente mais largas e aumentado o espaço de manobra interno para permitir a deslocação dos canhões de defesa da cidade; no final, o espaço exigido para a nova muralha era quase sempre superior à área da própria cidade (Mumford 1998: 390; Kostof 1992: 31). Essas novas fortificações, com a conhecida configuração em estrela (a chamada trace italienne) e cujo exemplo mais conhecido é porventura a cidade italiana de Palmanova, eram extremamente difíceis de erguer e ainda mais de alterar. Exigiam uma mobilização de recursos em tudo equivalente à da proto-indústria do armamento, e em conjunto com ela provocaram por toda a Europa a monetarização generalizada de todos os impostos e o correspondente “esmiframento” da população com o fim de alimentar a ascendente máquina estatal militar desvinculada da reprodução social. Não é à toa que Marx constata: “No tempo do advento da monarquia absoluta, com a transformação de todos os impostos em impostos em dinheiro, o dinheiro aparece de facto como o Moloch ao qual é sacrificada a riqueza real” (Marx 2011: 145-6). No caso das muralhas, o seu papel até era duplo: por um lado, serviam de defesa da artilharia pesada; por outro, cumpriam igualmente um papel enquanto barreira alfandegária sorvedoura de dinheiro. Foi assim mesmo, de cima para baixo e de forma sangrenta, que o dinheiro tomou conta de toda a produção e reprodução social e foi através desse processo violentíssimo que as cidades-capitais e aquilo a que nós modernos chamamos “estado” e “economia” vieram ao mundo. Com eles veio também “o trabalho livre e a troca desse trabalho livre por dinheiro a fim de reproduzir e valorizar o dinheiro” (Marx 2011: 388).

Mas como Marx (2011: 432) também afirmou: “É da natureza do capital mover-se para além de todas as barreiras espaciais”. Nesse sentido, as novas muralhas não tardaram por isso a revelar-se elas próprias um obstáculo à plena constituição do capitalismo. Por um lado, a formação do estado moderno havia tornado supérflua a sua função defensiva; por outro lado, a dissolução dos vínculos pessoais associados à propriedade fundiária feudal pela transformação do solo em mercadoria tinha promovido um significado completamente monetarizado de todo aquele amplo espaço ocupado pelas muralhas em centenas de cidades europeias. O sinal destas mudanças foi dado em Paris. A tomada da Bastilha, que marca “oficialmente” o princípio da Revolução Francesa, foi precedida em dois dias por um acontecimento porventura mais significativo: uma revolta popular generalizada contra a muralha exclusivamente alfandegária erguida por Luis XVI, (chamada de Ferme Générale) desenhada pelo arquitecto Claude-Nicholas Ledoux, e que culminou no saque e incêndio de vários dos seus postos alfandegários.

Até agora limitámo-nos geograficamente ao que se passa fora e no limite das cidades. Mas o processo de constituição do capital foi promovido paralelamente também pelo que se dava dentro das cidades. Considerando que o valor é uma forma de “riqueza abstracta” baseada no “dispêndio de força de trabalho humana sem atender à forma do seu dispêndio” (Marx), cuja magnitude é medida em tempo, é evidente que a temporalidade é uma componente fundamental da constituição do capitalismo. A partir de pistas dadas por historiadores medievalistas, o historiador americano Moishe Postone abriu caminho para uma promissora interpretação crítica da temporalidade moderna. Depois do seu crescimento demográfico nos séculos XII e XIII, as cidades medievais começaram a desenvolver uma maior necessidade de regulação do tempo social. Alguns autores defendem que foram as necessidades materiais da densidade e complexidade da vida urbana que levaram ao desenvolvimento das horas constantes; Postone defende, no entanto, e a nosso ver acertadamente, que o surgimento da forma temporal abstracta característica da sociedade moderna não pode ser compreendida adequadamente apenas em termos da natureza da vida urbana per se. Afinal de contas já existiam grandes cidades noutras partes do mundo muito antes do desenvolvimento das horas constantes nas cidades medievais do ocidente; e para além disso, até ao século XIV, o dia de trabalho na Europa medieval continuava a ser medido de forma natural pelo tradicional sol-a-sol, instituído pelo ‘tempo da igreja’ (horae canonicae). Neste sentido, a razão para o surgimento das horas constantes deve ser baseada numa forma sócio-cultural particular e não num factor material geral como a concentração urbana ou o avanço tecnológico.

Para Postone, os sinos de trabalho eram uma expressão de uma nova forma social que tinha começado a aparecer no fim da Idade Média, particularmente nas cidades que se tinham especializado na produção de tecido, como as da Flandres. Numa primeira fase, o trabalho era pago ao dia pelos próprios mercadores de tecido; isto significou que durante a crise económica dos fins do século XIII que afectou profundamente a tecelagem, os trabalhadores deste ramo ficaram profundamente vulneráveis a situações de pobreza, passando eles próprios a exigir o prolongamento do dia de trabalho, para além do dia tradicional de sol-a-sol, de forma a aumentar os seus salários — não podemos esquecer que a riqueza ainda era medida pela produção absoluta de tecido. De acordo com Le Goff, foi justamente nesta fase, e como forma de controlo pelos mercadores da ‘real’ dimensão do dia de trabalho, que se multiplicaram os sinos municipais de trabalho pelas diversas cidades medievais europeias, pondo fim ao domínio histórico do tempo da igreja. Não foi preciso muito tempo para que os sinos dessem lugar aos relógios mecânicos, ainda de horas variáveis. Durante a segunda metade do século XIV espalharam-se por todo o mundo urbano europeu diversas torres municipais com relógios de um só ponteiro, que passaram lentamente a reger toda a vida quotidiana urbana. No final desse século a temporalidade abstracta e homogénea das vinte e quatro horas já servia como ordenador temporal de diversos trabalhos concretos nos principais centros urbanos europeus, e com isso a própria cidade do fim da Idade Média ganhava um novo significado. Como constatou o medievalista Aron Guretvich: “Dissemos que a cidade se tinha apropriado do seu próprio tempo e isto é verdadeiro, no sentido em que o tempo escapou ao comando da Igreja. Mas, em contrapartida, foi também precisamente na cidade que o homem deixou de ser dono do tempo. Tendo, com efeito, recebido a possibilidade de se escoar sem ter em conta os indivíduos e os acontecimentos, o tempo impôs a sua própria tirania, à qual os homens tiveram de submeter-se. O tempo subjugou-os ao seu ritmo, forçou-os a agir mais depressa, a despachar-se, a não deixar escapar um instante” (Gurevitch 1990: 174-8). Esta “tirania do tempo” é no fundo a tirania da “valorização do valor” (Marx) como forma social fetichista emergente, intermediada pela paralela coerção estatal e a máquina militar desvinculada. Esta interpretação também poderá dar um novo significado à constatação de Le Goff de que “o século do relógio é também o do canhão” (Le Goff 1980: 70-1).

Mas antes de se generalizar por toda a vida social, como nos diz Kurz, “o tempo começou por se tornar abstracto, independente e absoluto apenas num espaço social determinado, que é precisamente o espaço funcional da economia empresarial desvinculado” (Kurz 2004). No âmbito do processo histórico de valorização do valor emerge assim uma dissociação social, temporal e espacial das actividades produtivas em relação a todas as outras actividades e momentos da reprodução social quotidiana, que passam daí em diante a ser encaradas como um entrave à ‘produtividade’, uma noção que começava então a surgir. Não se trata por isso da definição de um mero espaço de produção de bens materiais; trata-se antes de um espaço de valorização do trabalho abstracto e de “riqueza abstracta”. A relevância histórico-social desta desvinculação é mais evidente na separação trabalho-residência, mas na verdade não se trata propriamente de uma separação; é que não estamos perante o simples separar de duas coisas que estavam juntas mas antes da constituição de ambas em separado. A vida quotidiana pré-moderna é um todo social integrado, no qual não existe nem trabalho nem propriamente residência; apenas o capitalismo constituiu tais esferas desvinculadas que se pressupõem reciprocamente, ao mesmo tempo que a cada uma foi atribuída uma conotação sexual específica: os homens para os espaços de trabalho e de valorização da “riqueza abstracta” e as mulheres para os espaços domésticos e do consumo material-sensível das mercadorias.

Aquilo que progressivamente se generalizou e consolidou, sobretudo a partir do meio do século XIX, foi uma definição de cidade como espaço de concentração e valorização do trabalho abstracto. Desse modo assiste-se a uma generalização da separação social e espacial das práticas humanas, que se expande das fábricas para o espaço urbano, e cujo primeiro exemplo é porventura as obras de Hausmann em Paris. Aqui começamos já a falar do capitalismo como totalidade social constituída, como “sociedade do trabalho”, ou como Marx falava, do funcionamento do capitalismo “sobre a sua própria base”.

Ora, a forma temporal da medida da “riqueza abstracta” implica uma relação contraditória e dinâmica entre valor e trabalho abstracto, entre riqueza abstracta e produtividade material. Mediada pela concorrência, esta contradição inerente à “valorização do valor” implica uma trajectória histórica e geográfica muito particular: uma produtividade material crescente em unidades temporais cada vez mais pequenas e uma correspondente necessidade de expansão do mercado. Ou seja: a “valorização do valor” é um processo social dinâmico e objectivo de crescente intensidade temporal (produtividade) e progressiva expansividade geográfica (mercado mundial). Este processo imprime na modernidade uma dinâmica interna, objectiva e inconsciente, completamente desconhecida nas sociedades pré-modernas. Enquanto nestas o princípio social metafísico mantinha-se transcendente e funcionava como matriz religiosa personificada de referência e estabilização social, a metafísica social da “valorização do valor” é um processo sistemático e contraditório de objectivação em mercadorias, tornando-se assim imanente ao mundo e imprimindo-lhe uma dinâmica histórica de brutal transformação social cega, na qual se inclui evidentemente a urbanização moderna e o actual sistema urbano mundial.

Evidentemente que na base de tudo isto está a contradição basilar insanável da relação de capital: por um lado, ele precisa de absorver trabalho abstracto na maior quantidade possível; por outro lado, a concorrência cria um aumento de produtividade através da qual a força de trabalho se torna supérflua e é substituída por capital objectivado na forma de maquinaria. Esta contradição tem um conhecido mecanismo de compensação que, dito de forma simplificada, se expressa na capacidade do sistema, em cada aumento de produtividade, absorver maiores quantidades absolutas de força de trabalho do que aquelas que foram eliminadas através da racionalização ou introdução de maquinaria. O exemplo disso foi o fordismo: ao mesmo tempo que a linha de montagem reduzia o tempo de trabalho para cada mercadoria, permitia também a absorção de maiores quantidades absolutas de força de trabalho. O resultado foi uma “sociedade do trabalho” a todo o vapor, o arranque da urbanização mundial generalizada e o progressivo embaratecimento generalizado de mercadorias inicialmente vendidas como bens de luxo (automóvel, frigoríficos, máquinas de lavar, etc.). Datam deste período as teses do urbanismo funcionalista dos CIAM, onde é evidente a metafísica do trabalho e a temporalidade abstracta da valorização do valor, sobretudo em Le Corbusier, para quem “a cidade é um instrumento de trabalho” (Corbusier 1992: vii) e que o planeamento urbano deve “ajudar no nascimento da alegria do trabalho” (Corbusier 1995: 68); que defende que “a lei das vinte e quatro horas será a medida de qualquer empreendimento urbanístico” (1995: 10) e que “a cidade que dispõe de velocidade dispõe do sucesso” (1992: 180).

Obviamente que o mecanismo de compensação interno da trajectória do capitalismo só pode ser eficaz enquanto a velocidade de inovação dos produtos é superior à velocidade de inovação no processo produtivo. Mas no contexto da 3ª Revolução Industrial da micro-electrónica, a relação inverte-se e pela primeira vez a racionalização e cientifização das forças produtivas torna supérflua mais força de trabalho do que aquela que consegue absorver. E aqui não se trata apenas de indivíduos mas de regiões, países e continentes inteiros. O trabalho abstracto, que até aqui tinha funcionado como forma fetichista de integração social, revela aquilo que nunca deixou de ser: uma violentíssima forma de exclusão social. Há muito que isto é evidente na urbanização do continente africano que, incapaz de concorrer no mercado global, apresenta fenómenos de uma miserável hiper-urbanização sem a correspondente criação de emprego, ao contrário do que se verificou na história da urbanização europeia. Mas também há muito que os fenómenos de desemprego estrutural massificado atingem as megalópoles dos países do centro do sistema mundial de trabalho abstracto. E se a isto juntarmos a urbanização financiada a capital fictício e o custo crescente de manutenção de uma infraestrutura social urbana improdutiva do ponto de vista do capital, ela própria garantida através de dívida pública, parece de facto haver motivos para assombro no sistema urbano capitalista mundial. Depois da “explosão urbana” dos últimos dois séculos, existem agora sérios riscos de muitas cidades se tornarem verdadeiros “barris de pólvora”.

Bibliografia

Aston, T. H., and C.H.E. Philpin, eds. ([1985] 1995), The Brenner Debate. Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Braudel, Fernand ([1979] 1992), Civilização Material, Economia e Capitalismo. Séculos XV-XVIII. Tomo 1. As estruturas do quotidiano. Lisboa: Editorial Teorema.

Childe, V. Gordon (1950), “The Urban Revolution”, The Town Planning Review 21 (1):3-17.

Corbusier, Le ([1924] 1992), Urbanismo. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora.

——— (1995), Maneira de Pensar o Urbanismo. Mem-Martins: Publicações Europa-América.

Dobb, Maurice, Paul M. Sweezy, H.K. Takahashi, Rodney Hilton, and Christopher Hill ([1970] 1978), Do Feudalismo ao Capitalismo. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

Engels, F. (1986), “Suplemento ao Livro III de “O Capital””, in O Capital. Crítica da Economia Política. Livro Terceiro. O processo global da produção capitalista. Tomo 2., São Paulo: Editora Nova Cultural.

Finley, Moses I. ([1973] 1980), A economia antiga. Porto: Edições Afrontamento.

Gurevitch, Aron ([1972] 1990), As Categorias da Cultura Medieval. Lisboa: Caminho.

Kostof, Spiro (1992), The City Assembled. The elements of urban form through history. London: Thames and Hudson.

Kurz, Robert (2004), A Substância do Capital. O trabalho como metafísica real social e o limite interno absoluto da valorização. Primeira Parte: A qualidade histórico-social negativa da abstracção “trabalho”. 2004 [Acedido a 10 de Outubro de 2005. Disponível em http://obeco.planetaclix.pt/rkurz203.htm.

——— (no prelo), Dinheiro sem valor. Linhas gerais para uma transformação da crítica da economia política. Lisboa: Antígona.

Le Goff, Jacques ([1977] 1980), Para um novo conceito de Idade Média. Tempo, trabalho e cultura no Ocidente. Lisboa: Editorial Estampa.

——— (2003), Em Busca da Idade Média. Lisboa: Editorial Teorema.

Marx, Karl (2011), Grundrisse. Manuscritos económicos de 1857-1858. Esboços da crítica da economia política. São Paulo: Boitempo Editorial e Editora UFRJ.

Mauss, Marcel ([1950] 2001), Ensaio sobre a dádiva. Lisboa: Edições 70.

Mumford, Lewis ([1961] 1998), A Cidade na História: suas origens, transformações e perspectivas. 4ª ed. São Paulo: Livraria Martins Fontes.

Polanyi, Karl ([1944] 2001), The Great Transformation. The political and economic origins of our time. Boston: Beacon Press.

Rikwert, Joseph ([1963] 1988), The Idea of a Town: The Anthropology of Urban Form in Rome, Italy, and The Ancient World: MIT Press.

http://obeco.planetaclix.pt/

http://www.exit-online.org/

quinta-feira, 1 de maio de 2014

Não vivamos mais como escravos!

Não vivamos mais como escravos!

Um filme de Yannis Youlountas

Agosto 2013 / Duração: 89 minutos

Emergindo das catacumbas gregas da

Europa, um murmúrio pelo continente devastado, “Não vivamos mais como

escravos” (pronuncia-se “Na min zisoume san douli” em grego).

Nas paredes das cidades e nas rochas do campo, nos outdoors vazios ou destruídos, em jornais alternativos e rádios rebeldes, em ocupações, squats e centros auto-organizados que se multiplicam… este é o slogan que a resistência grega esta difundindo, dia após dia, e estão nos convidando para nos juntar a eles em uníssono às melodias do filme.

Um sopro de ar fresco, emoções e utopias em ação que emergem do mar Egeu.

Para ativar a legenda em PORTUGUÊS clique no ícone “Legendas ocultas” (no canto inferior direito do vídeo) e selecione a opção PORTUGUÊS.Nas paredes das cidades e nas rochas do campo, nos outdoors vazios ou destruídos, em jornais alternativos e rádios rebeldes, em ocupações, squats e centros auto-organizados que se multiplicam… este é o slogan que a resistência grega esta difundindo, dia após dia, e estão nos convidando para nos juntar a eles em uníssono às melodias do filme.

Um sopro de ar fresco, emoções e utopias em ação que emergem do mar Egeu.

O filme é publicado sob licença Creative Commons.

Site oficial do filme:

http://nevivonspluscommedesesclaves.net/

sexta-feira, 25 de abril de 2014

Reforma do sistema político: para onde vamos?

Não é de hoje que muitas organizações e movimentos discutem a questão da reforma do sistema político. Esta é uma agenda que permeia muitas organizações e discussões. Mas, assim como para os partidos, Executivo e Congresso, não era uma agenda prioritária até agora. Era a segunda prioridade. Algo mudou no último período. Esta mudança de postura foi construída ao longo dos tempos e passou por várias etapas.

Primeiramente era necessário desconstruir a ideia rasa que reforma política é o mesmo que reforma eleitoral e que dizia respeito à “vida dos parlamentares”. Portanto, os sujeitos políticos reconhecidos para este debate eram os parlamentares e no máximo os partidos e o único “lugar” para o debate era o Congresso Nacional. Esta concepção de reforma política foi aos poucos sendo substituída pelo conceito de reforma do sistema político. Sistema político envolve todos os processos decisórios, portanto é uma discussão sobre o poder, sobre mecanismos disponíveis para o exercício do poder e instrumentos existentes para controlar o poder e quais os sujeitos políticos reconhecidos para o exercício do poder.

Neste sentido abordar a temática da reforma do sistema político significa tratar de todas as formas de poder, tanto na esfera privada como na pública. Com isso incorporamos no debate questões que estruturam os processos de desigualdades no Brasil, as dimensões de classe, sexo, cor da pele, etnia e desejos sexuais.

Foi necessário também ter um olhar mais apurado para o nosso sistema político e identificar quais são as grandes questões que queremos enfrentar. Nesta leitura chegamos a conclusão, segundo as palavras do Prof. Fabio Comparato, que temos uma democracia sem povo. Isso é, os nossos processos democráticos não são alicerçados na soberania popular. Então, onde estão alicerçados? No poder econômico e na reprodução das desigualdades. É a velha forma, poder gera mais poder, que gera mais desigualdades. É uma ciranda que se auto-alimenta. Não é por acaso que temos um sistema onde as elites sempre estão no poder ou o poder está a serviço delas. Precisamos romper com esta “roda viva” que na verdade é a morte da soberania popular, portanto do poder popular. Um retrato disso é a subrepresentação nos espaços de poder de vários segmentos, como por exemplo, mulheres, população negra, indígena e homoafetiva, a juventude das periferias, a população camponesa, entre outros.

Temos um poder masculino, branco e proprietário.

Esta leitura do nosso sistema político nos leva a interrogações. Qual a institucionalidade que sustenta um sistema tão perverso e desigual? Que razões históricas, econômicas, sociais e culturais nos levaram a isso? Temos um arcabouço institucional que é incapaz de processar as grandes transformações desejadas pela sociedade. Isso ficou evidente não só com as manifestações de junho do ano passado. A institucionalidade que temos nos levou até aqui, teve condições de processar algumas demandas, principalmente as que vivemos no período pós-Constituição de 1988, mas é incapaz de processar grandes transformações.

Estamos num impasse: para avançar precisamos criar outras institucionalidades democráticas. Por quê? Porque nunca tivemos na nossa historia política força suficiente para provocar rupturas. Sempre saímos de um “período histórico” para outro através da conciliação e não de rupturas. E esta conciliação sempre foi feita tendo como sujeito político hegemônico as forças conservadoras e as elites. Foi assim com a “independência do Brasil”, com a “abolição” da escravidão, com a proclamação da Republica, chegando a saída da ditadura militar, onde a hegemonia do processo foi das próprias forças que apoiaram o ditadura. Portanto criar novas institucionalidades significa romper com este passado conciliatório e provocar rupturas no sistema político.

Com esta avaliação do nosso sistema político, como funciona e as questões que queremos enfrentar, formulamos duas grandes estratégias políticas que se complementam, mas que apresentam horizontes políticos diversos. Uma é a Iniciativa Popular pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas e a outra é o Plebiscito Popular pela Convocação de uma Assembleia Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político.

A iniciativa popular é organizada pela Coalizão pela Reforma Política, que promoveu um processo de dialogo e unificou a proposta da Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político e a do Movimento de Combate a Corrupção Eleitoral (MCCE). A iniciativa popular é um instrumento da democracia direta previsto na Constituição e tem uma serie de exigências, como por exemplo: obter perto de 1.500.000 assinaturas; não pode apresentar propostas de mudança constitucional; tem que ter o numero do titulo eleitoral, etc. Mas ela consegue, mesmo com estes limites, enfrentar questões importantes e estruturais do nosso sistema político, como o peso do poder econômico nas eleições, a sub-representação de vários segmentos no parlamento, fortalecer os instrumentos da democracia direta e criar mecanismos democráticos de controle e fiscalização do processo eleitoral.

A iniciativa popular é uma estratégia que se propõe atuar em um tempo político mais curto, isso é, mobilizar a sociedade para forçar que este Congresso aprove uma reforma política que responda aos anseios de amplos segmentos da sociedade. Como a Iniciativa popular faz isso? Na questão do financiamento propõe mecanismos democráticos proibindo o aporte de recursos por parte das empresas. As eleições passariam a ser financiadas com recursos do orçamento público, de contribuições de pessoas físicas. Tudo isso com limites e como estratégia de democratizar o processo, combater a corrupção, limitar e baratear os custos das campanhas. Propõe um sistema de escolha dos/as representantes em dois turnos. Os partidos elaboram de forma democrática listas partidárias com alternância de sexo e critérios de inclusão dos demais segmentos sub-representados. O primeiro turno visa definir quantas cadeiras no parlamento o partido vai ter. No segundo turno participa o dobro de candidatos e o/a eleitor/a vota no nome de seu representante. Para fortalecer a democracia direta propõe que determinados temas só possam ser decididos por plebiscitos e referendos, como por exemplo: grandes projetos com grandes impactos socioambientais, privatizações, concessões de bens públicos, megaeventos com recursos públicos, entre outros. Para conhecer na integra a proposta da Iniciativa Popular acessar: WWW.reformapoliticademocratica.com.br

Já o plebiscito popular abarca três estratégias: trabalho de base, formação política e discussão ampla com a sociedade. Busca-se debater a institucionalidade que temos e a que queremos (sistema político) e o lócus político para se fazer esse debate é a convocação de uma Assembleia Constituinte Exclusiva e Soberana. Neste sentido o horizonte político do plebiscito popular é mais longo prazo, é de acumular forças na sociedade para poder provocar as rupturas que precisamos. Neste sentido é importante o processo de conquista de uma Assembleia Constituinte Exclusiva e Soberana. Esta mesma demanda por uma Constituinte Exclusiva e Soberana esteve presente em 1985. Mas, não tivemos força política suficiente para torná-la realidade na ocasião e tivemos uma Constituinte Congressual (o Congresso que fez), sem soberania (pois estava subordinada a vontade do executivo, dos militares e do poder judiciário). Em outras palavras, para provocar as rupturas que precisamos, urge criar novas institucionalidades onde o alicerce do poder é a soberania popular, onde o poder constituinte seja a próprio poder popular. Para ter acesso ao debate do

http://www.plebiscitoconstituinte.org.br/

Como percebemos não tem contradição entre as duas estratégias e ambas procuram criar novas institucionalidades capazes de provocar as transformações estruturais que tanto precisamos.

*José Antônio Moroni, membro do INESC e da Plataforma dos Movimentos Sociais da Reforma do Sistema Político

Fonte: Brasil de Fato

Primeiramente era necessário desconstruir a ideia rasa que reforma política é o mesmo que reforma eleitoral e que dizia respeito à “vida dos parlamentares”. Portanto, os sujeitos políticos reconhecidos para este debate eram os parlamentares e no máximo os partidos e o único “lugar” para o debate era o Congresso Nacional. Esta concepção de reforma política foi aos poucos sendo substituída pelo conceito de reforma do sistema político. Sistema político envolve todos os processos decisórios, portanto é uma discussão sobre o poder, sobre mecanismos disponíveis para o exercício do poder e instrumentos existentes para controlar o poder e quais os sujeitos políticos reconhecidos para o exercício do poder.

Neste sentido abordar a temática da reforma do sistema político significa tratar de todas as formas de poder, tanto na esfera privada como na pública. Com isso incorporamos no debate questões que estruturam os processos de desigualdades no Brasil, as dimensões de classe, sexo, cor da pele, etnia e desejos sexuais.

Foi necessário também ter um olhar mais apurado para o nosso sistema político e identificar quais são as grandes questões que queremos enfrentar. Nesta leitura chegamos a conclusão, segundo as palavras do Prof. Fabio Comparato, que temos uma democracia sem povo. Isso é, os nossos processos democráticos não são alicerçados na soberania popular. Então, onde estão alicerçados? No poder econômico e na reprodução das desigualdades. É a velha forma, poder gera mais poder, que gera mais desigualdades. É uma ciranda que se auto-alimenta. Não é por acaso que temos um sistema onde as elites sempre estão no poder ou o poder está a serviço delas. Precisamos romper com esta “roda viva” que na verdade é a morte da soberania popular, portanto do poder popular. Um retrato disso é a subrepresentação nos espaços de poder de vários segmentos, como por exemplo, mulheres, população negra, indígena e homoafetiva, a juventude das periferias, a população camponesa, entre outros.

Temos um poder masculino, branco e proprietário.

Esta leitura do nosso sistema político nos leva a interrogações. Qual a institucionalidade que sustenta um sistema tão perverso e desigual? Que razões históricas, econômicas, sociais e culturais nos levaram a isso? Temos um arcabouço institucional que é incapaz de processar as grandes transformações desejadas pela sociedade. Isso ficou evidente não só com as manifestações de junho do ano passado. A institucionalidade que temos nos levou até aqui, teve condições de processar algumas demandas, principalmente as que vivemos no período pós-Constituição de 1988, mas é incapaz de processar grandes transformações.

Estamos num impasse: para avançar precisamos criar outras institucionalidades democráticas. Por quê? Porque nunca tivemos na nossa historia política força suficiente para provocar rupturas. Sempre saímos de um “período histórico” para outro através da conciliação e não de rupturas. E esta conciliação sempre foi feita tendo como sujeito político hegemônico as forças conservadoras e as elites. Foi assim com a “independência do Brasil”, com a “abolição” da escravidão, com a proclamação da Republica, chegando a saída da ditadura militar, onde a hegemonia do processo foi das próprias forças que apoiaram o ditadura. Portanto criar novas institucionalidades significa romper com este passado conciliatório e provocar rupturas no sistema político.