Por Mauro Iasi.

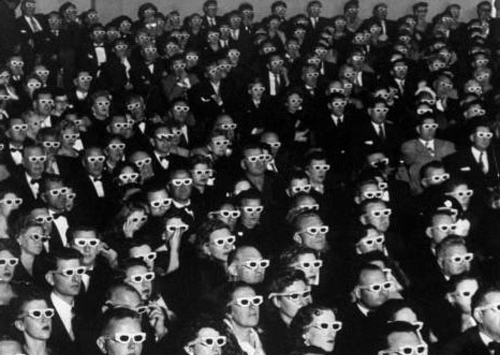

Sem dúvida o nosso tempo… prefere a imagem à coisa (…)

Ele considera que a ilusão é sagrada, e a verdade é profana. Guy Debord

Ele considera que a ilusão é sagrada, e a verdade é profana. Guy Debord

Desde tempos imemoriais os seres humanos

representam, isto é, transpõem a vida ao ritual, ao símbolo, à imagem,

para olhá-la como num espelho e tentar reconhecer-se. No entanto, como

nos explica Bakhtin, o signo não é uma simples reapresentação do real,

ele reflete e refrata o real representado. No caso do ritual da justiça,

o espetáculo não é mera expiação social do dano causado, ela é mais que

isso, é catarse.

Os meios de comunicação transmitiram o

espetáculo do julgamento do mensalão com o rigor do rito jurídico e com

as sutilezas da performance circense, com direito a mágicos e suas capas

e uma profusão de coelhos que saltavam de cartolas/pastas,

equilibristas navegando de maneira instável em uma tênue linha que

separa a verdade da ficção. Malabaristas jogavam suas palavras, termos

jurídicos, citações filosóficas, tipificações do ato delituoso,

atenuantes, impropérios e, lógico, os palhaços, esses artistas

incompreendidos e adorados, com suas roupas extravagantes e enormes

sapatos que distraem a atenção do público enquanto os funcionários

trocam os cenários.

Inútil procurar os fatos, a sagrada

verdade, sobre os entulhos de processos e recursos. Ela é o que menos

importa, pois no espetáculo “tudo que era vivido diretamente tornou-se

uma representação”, nos diz Debord (A sociedade do Espetáculo, Rio de Janeiro, Contraponto: 1997, 13).

O espetáculo é a afirmação da aparência,

mas aparência não é falsidade que encobre um real, é a forma necessária

de expressão deste real, nos termos de Marx a expressão invertida de um

mundo invertido. O fato que origina a ação jurídica tem que se tornar

abstrato para ser julgado, ele deixa de ser um ato que fere uma ou outra

pessoa, ou as pessoas em seu conjunto como sociedade, mas deve ser

tipificado como ação contrária a determinado preceito legal. Na

abstração da norma positivada, o fato se vê e se reconhece, ou não, mas

não pelo que é em si mesmo, mas pela habilidade dos advogados em

reconstruí-lo para que se encontre nos termos abstratos da lei, ou dela

destoe.

Desta maneira, o espetáculo jurídico,

assim como todo espetáculo, assume uma forma tautológica, uma vez que

“seus meios (são), ao mesmo tempo, seu fim” (idem, 17). Quando se chega

ao fim do julgamento, a sentença proferida, a justiça é feita.

Realiza-se lá, no espaço jurídico, o que deixou de se realizar no campo

social onde se deu o fato. Este é o mecanismo primordial da catarse. Na

vida tudo é muito complicado, as contas não fecham, nossos amores viram

desamores, nossos carros não sobem montanhas, ficam presos no

engarrafamento, nosso cigarro vira câncer de laringe; mas, na novela os

casais se encontram, normalmente no último capítulo, e, no que nos

interessa, os culpados são punidos e a justiça é feita.

É, no entanto, inegável que ao projetarmos

a realização do desejo no outro sentimos em nós uma realização

indireta. Pulamos de aviões, enfrentamos batalhas, vivemos grandes e

avassaladoras paixões, voltamos no tempo e desvendamos os rincões mais

distantes do espaço. Talvez, seja esse um elemento do ser social que em

si mesmo não é um problema. Nossa projeção nos outros e mesmo a

realização de nossos desejos na realização do outro, é próprio da

sociabilidade humana, mas não é disso que se trata, mas de uma projeção

na qual uma relação entre seres humanos assume a forma de uma relação

entre coisas.

O fundamento da catarse é que projetamos

para outro a realização de algo que por esse meio deixa de se realizar

em nós, assim se aproxima do fenômeno da alienação e do estranhamento.

No campo da política tal fenômeno está presente no mito fundador do

Estado, tal como descrito pelas mãos de seus precursores

contratualistas. Dizia Hobbes:

“Diz-se que um Estado foi instituído

quando uma multidão de homens concordam e pactuam, cada um com cada um

dos outros, que qualquer homem ou assembleia de homens a que sejam

atribuídos pela maioria o direito de representar a pessoa de todos eles

(ou seja, de ser seus representante), todos, sem exceção (…) deverão

autorizar todos os atos e decisões desse homem ou assembleia de homens,

tal como se fossem seus atos e decisões” (Hobbes, Leviatã, cap.XVIII).

Vejam,

aqueles que “representam” decidem por nós, em nosso lugar. Os mais

otimistas diriam: sim, mas e daí? É um ato legítimo de representação, em

nosso nome, portanto, salvaguardando nossos interesses. O que os

otimistas (ou ingênuos) não percebem é que a transposição para o

universo simbólico e espetacular onde se dá a representação não é apenas

a expressão refletida de nossa vontade como vontade geral, a refração

que distorce toda representação é que os interesses particulares se

apresentam como se fossem universais.

Vamos aos fatos. Vivemos em um

presidencialismo de coalizão, isto é, o presidente governa construindo

uma sustentação no Congresso (Senado e Câmara de Deputados). A

sistemática política funciona no sentido de impor a necessidade de

formar bancadas de sustentação entre forças distintas que ocupam,

supostamente de maneira proporcional, os postos no legislativo. O meio

consagrado de manter estas bancadas, condição essencial à

governabilidade, é a troca de favores entre o executivo e o legislativo

que pode se dar na divisão de cargos no governo, na aprovação de emendas

ao orçamento, no direcionamento das ações públicas para áreas de

interesse dos lobbies que os parlamentares representam.

Até aqui, a consciência condescendente de

nossa época e a legislação considera legitimo e legal. O ato do

espetáculo exige não apenas que os atores que representam atuem como se

aquilo fosse o real, mas há a exigência de outra atuação complementar,

aquela que impõe ao público que suponha real a atuação dos atores (a

menos que estivéssemos diante do distanciamento brechitiano, que não

cabe aqui). Assim, os governantes atuam desta forma como se fosse pelo

interesse geral e o bom público finge acreditar.

O que os governantes sabem e o bom público

também, é que este campo restrito de legalidade é constantemente

subvertido por iniciativas que vão além do legal e do legítimo e a troca

de favores inclui práticas diretas ou indiretas de corrupção. Longe de

ser um desvio ou mau funcionamento de um sistema em si virtuoso, a

corrupção é parte integrante e incontornável da forma de governo

estabelecida. Mas para o bom andamento do espetáculo, todos temos que

fingir que não sabíamos e, público e governantes, se mostrar surpresos

(normalmente como mau atores) quando as práticas ilícitas se tornam

visíveis.

As campanhas eleitorais, que são o ritual

espetaculoso pelo qual se montam as representações governamentais e

parlamentares, são fundamentalmente um ato explícito de corrupção e

chantagem. Não importa que fira os mais elementares princípios da

própria jurídicialidade burguesa. Vejam a distribuição do tempo de

televisão (meio que, hoje, se tornou decisivo). Pela lei, ele é

distribuído pelo tamanho das bancadas existentes, o que é absurdo uma

vez que define uma proporção fundada nas eleições anteriores para um

pleito aberto ao futuro e quebra a igualdade como condição da disputa.

Tal procedimento abre a negociação pelo tempo em um verdadeiro balcão de

negócios onde o que menos vale são programas e compromissos políticos

fundados em interesses reais em disputa na sociedade (leia-se “de

classes”).

Não se proíbe a mercantilização da

política, mas a consciência piedosa de nossa época parece se espantar na

hora de pagar pela compra realizada, como o desavisado no bordel se

mostrando surpreso por não ter sido por amor. Não é menos corrupção, no

exato sentido da palavra, um governo que mantêm as taxas de juros em

patamares exorbitantes para atender as promessas de campanha ao setor

bancário, ou que dirige as obras públicas em favor das grandes

empreiteiras. Ele está pagando favores advindos do financiamento de

campanha. Da mesma maneira os recursos oriundos destes financiamentos,

sejam registrados e legalizados ou contabilizados no famoso caixa dois,

são partilhados entre aqueles partidos e políticos que disciplinadamente

mantiveram-se na sustentação do governo.

O PT tem razão em se mostrar indignado.

Ele apenas atuou pelas mesmas regras que sempre se atuou no

presidencialismo de coalizão, da mesma forma que os governos do PSDB,

DEM e PPS, assim como o histórico fisiologismo do PMDB, sempre

governaram. Seu engano, entre tantos, foi supor que tinha sido aceito no

clube e receberia as mesmas prerrogativas que seus pares mais

tradicionais. Acreditou que pelo fato de não abrir a caixa preta do

governo FHC e expor as entranhas dos atos ilícitos ali praticados, não

diferentes daqueles pelos quais foi julgado, ele seria poupado, numa

espécie de crença ingênua de “amor, com amor se paga”, tendo que cantar,

ao final, um samba amargurado: “você pagou com traição, a quem sempre

lhe deu a mão”.

Havia outro caminho? Esta é uma pergunta

difícil. Para aqueles que acreditam que a estratégia política passa pelo

suposto controle de governo tal com está definido nos marcos do Estado

Burguês, ou seja, aboliram de sua concepção política a noção de ruptura,

infelizmente, não. Mas não há inevitabilidade na política. O equívoco

maior do PT e de sua estratégia é se prender aos limites da

governabilidade burguesa e das amarras do presidencialismos de coalizão.

Havia sim oura sustentação política, mas esta se localizava fora do

parlamento e dos marcos da institucionalidade burguesa: os movimentos

sociais e a organização autônoma da classe trabalhadora.

Essa opção levaria a um governo de tensões

e intensificação da luta de classes, opção descartada pelos

estrategistas petistas. A opção pela governabilidade com base na adesão

(compra) de partidos implicou na aceitação tácita e explícita dos meios

necessários para isso que agora são julgados como imorais e ilegais (e

são).

Por isso, há uma ironia na última reunião

do diretório nacional do PT que aventou a possibilidade de chamar as

massas e a militância em defesa do PT contra o STF. Não se pensou em

mobilizar as energias militantes e a capacidade de luta da classe

trabalhadora quando podia e devia, para impor uma governabilidade que se

dirigisse contra os limites da ordem, para sustentar uma reforma

política que supera-se as armadilhas da governabilidade viciada

estabelecida, para garantir uma reforma agrária, para barrar o desmonte

das políticas públicas, para defender a previdência, para barrar os

transgênicos e a supremacia do agronegócio. Agora querem que os

trabalhadores saiam em defesa do governo contra uma decisão da justiça,

da representação suprema de uma ordem política e jurídica a qual o PT se

rendeu como limite intransponível. É mais que irônico, é ridículo.

Neste ponto o PT, mais uma vez, se mostrou coerente. Acatou a decisão da justiça e desautorizou as manifestações de massa.

Diz, mais uma vez Debord:

“A alienação do espectador em favor do

objeto contemplado (o que resulta de sua própria atividade

inconsciente) se expressa assim: quanto mais ele contempla, menos vive;

quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade,

menos compreende sua própria existência e seu próprio desejo” (Debord, op. cit. 24)

Quem produziu espectadores não pode esperar agora que hajam como atores.

Quando morre um palhaço, triste e

solitário, com cirrose de tanto beber para enganar a tristeza da vida, o

público nem percebe. No picadeiro há outro, com uma grossa camada de

maquiagem, com suas roupas coloridas e um sorriso desenhado na cara.

O espetáculo não pode parar! Respeitável público…

***

Mauro Iasi é

professor adjunto da Escola de Serviço Social da UFRJ, presidente da

ADUFRJ, pesquisador do NEPEM (Núcleo de Estudos e Pesquisas Marxistas),

do NEP 13 de Maio e membro do Comitê Central do PCB. É autor do livro O dilema de Hamlet: o ser e o não ser da consciência (Boitempo, 2002). Colabora para o Blog da Boitempo mensalmente, às quartas.

Nenhum comentário:

Postar um comentário